社区治理现代化与社区主体互动

党的十八届三中全会开启了中国社区治理现代化的进程。社区作为一定地域范围内的社会生活共同体,几乎是与人类社会同步发展的。社区治理是客观存在的。我国古典文献中,就有社区治理的记载。社区治理的理念、体制机制和目标手段,总是由一定的社会、经济与文化结构决定的。

大量的事实证明,与改革开放进程同步,我国社区治理自觉或者不自觉地逐步开始转型——从计划体制下的传统社区治理到社区治理现代化的转变。理论是灰色的,只有生活之树是常青的。10多年来,关注关心中国社区治理现代化的专家学者,试图概括或者描述出具有中国元素、中国特色和中国话语权的中国社区治理现代化。因为受实践的制约,现在还没公认的中国社区治理现代化的理论体制。然而,社区多元主体的协商互动,作为我国社区治理现代化的重要特征,已经被学界和实践者广泛认同。

一、社区治理现代化为什么要强调社区主体良性互动

在探讨这个问题时,有两个基本概念要确定。一是社区主体。二是社区主体之间的良性互动。

社区主体有两大类,一类是一切参与社区建设、管理和服务的个体与组织,包括基层党组织、基层政府及其部门、社区居委会、社区社团组织、驻区单位与企业、社区社工、社区居民等。另一类是社区公共利益、公共行为的权利主体(利益的享有者和义务履行者),主要是社区居民。社区主体之间的良性互动,是指在特定的社区内,社区各类主体依据法律法规、公序良俗和社会规范对社区内一个或者数个公共行为和公共事务进行协商,作出决定,促进社区和谐有序的活动过程。

在我国社区主体良性互动,不仅是社区治理现代化的重要特征,是我国民主协商制度重要组成部分,而且也是社区治理现代化必须追求和建立的工作机制。社区主体良性互动,在社区治理现代化中的地位作用,是由我国全面深化改革方向、政治制度、执政党的宗旨和治理客体的属性决定的。

——全面深化改革大潮推动社区治理必须建立主体互动机制。进入21世纪,特别是近几年,随着国际化、市场化、城市化与信息化对我国社区发展的影响日益扩大,社区建设面临着一系列结构性难题。破解结构性难题,只能走改革之路,实现“三个转变”:由自上而下的管控导向朝上下结合协调合作转变,由治理主体行政化向注重激发社会活力和增强社区自治性转变,由运动式应急式治理向法治化长效化治理转变。社区主体互动在实现这“三个转变”中,发挥着不可替代的功能性和基础性的作用。

——人民的主体地位决定必须建立社区主体互动机制。我国是人民当家作主的社会主义国家,从宪法到部门规章都赋于公民参与国家特别是基层社会政治、经济、文化和公共事务决策、管理和执行的权利。社区治理主体互动是公民参与基层社会各类事务管理的主要实现形式。

——政府职能转变的趋势决定必须建立社区主体互动机制。在全面深化改革的新时期,政府职能转变的深度和广度远远超过人们的预期,正在深刻地影响着国家治理。在政府职能转变的大背景下,基层政府再也不是治理社区事务的唯一权威,并且逐步从非核心的社区治理事务中退出,最大限度地引入多元主体力量。社区治理主体互动机制,能够充分体现发挥多元主体的比较优势和积极效应。

——社区治理的客体决定必须建立社区主体互动机制。社区治理的客体,绝大部分是建立在民事权利义务基础上的公共行为和公共事务。在法理上讲,公权力介入这些客体处置是有限的,而居民对这些客体的处理具有民事上的自由处分权。民事权利的处分,平等自愿协商是重要的原则。社区主体互动机制,是把平等自愿协商原则具体化的承载体。另一方面,相对于国家和地方政府治理的社区治理,更加强调社区居民的参与和自治,把居民参与和自治理念社贯穿于社区公共决策和执行等公共事务全过程,也加强了社区主体互动的权重和作用。

二、社区主体互动的构成要素

社区主体互动,总是围绕社区建设问题而展开的,或者说社区主体互动一定是以解决问题为导向的。不同社区情况不同,面对社区建设的问题也不同。就是同一个社区,在不同时候要解决的问题也不同。因此,不可能存在一个能够适应所有社区治理主体互动的模式。但社区主体互动存在着参与者、内容、目的、程序和载体等五个共性要素。加深对五个要素及其它们之间内在关系的认识,对于推动社区主体互动机制建设是十分有益的。

1、参与者。从理论上讲,社区治理主体都有权利参与主体互动。解剖社区互动主体的构成,可以得出这样的结论:社区互动主体通常有两种情形。一种是基层政府及其部门与居民(或者由居民组织起来的各类组织、企业)之间的互动,另一种是居民之间的互动。在政府主导型的社区治理体制下,基层政府及其部门与居民之间的互动,是社区治理主体互动的主要形式。

2、内容。社区治理主体互动,必定是围绕治理问题而展开的。只有社区的公共行为和公共事务,才有可能成为社区主体互动的内容。单个社区组织、驻区单位与企业以及居民3人以上关心的社区公共行为和公共事务问题,一般都可以成为主体互动的内容。

3、目的。社区主体互动的目的性是十分清晰和确定的,这就是对社区内一个或者数个公共行为和公共事务进行协商,作出决定,解决问题,促进社区和谐。

4、程序。社区主体互动程序是保障主体互动能够顺畅展开的全部流程。社区主体互动的程序,由议题提出——议题确定——参与者——确定方式——结果公示——互动方认可的方案实施(方案达不成合意的救济)。

5、载体。社区主体互动的载体,主要有会议互动、网络互动和现场互动。

三、社区主体互动关键是要建立基层政府与其它主体良性互动机制

在政府主导型的社区治理体制下,基层政府及其部门与居民之间的互动,是社区治理主体互动的主要形式。研究探讨和推动基层政府及其部门与其它主体互动,对于推动建立健全社区主体互动机制是十分必要和迫切的。

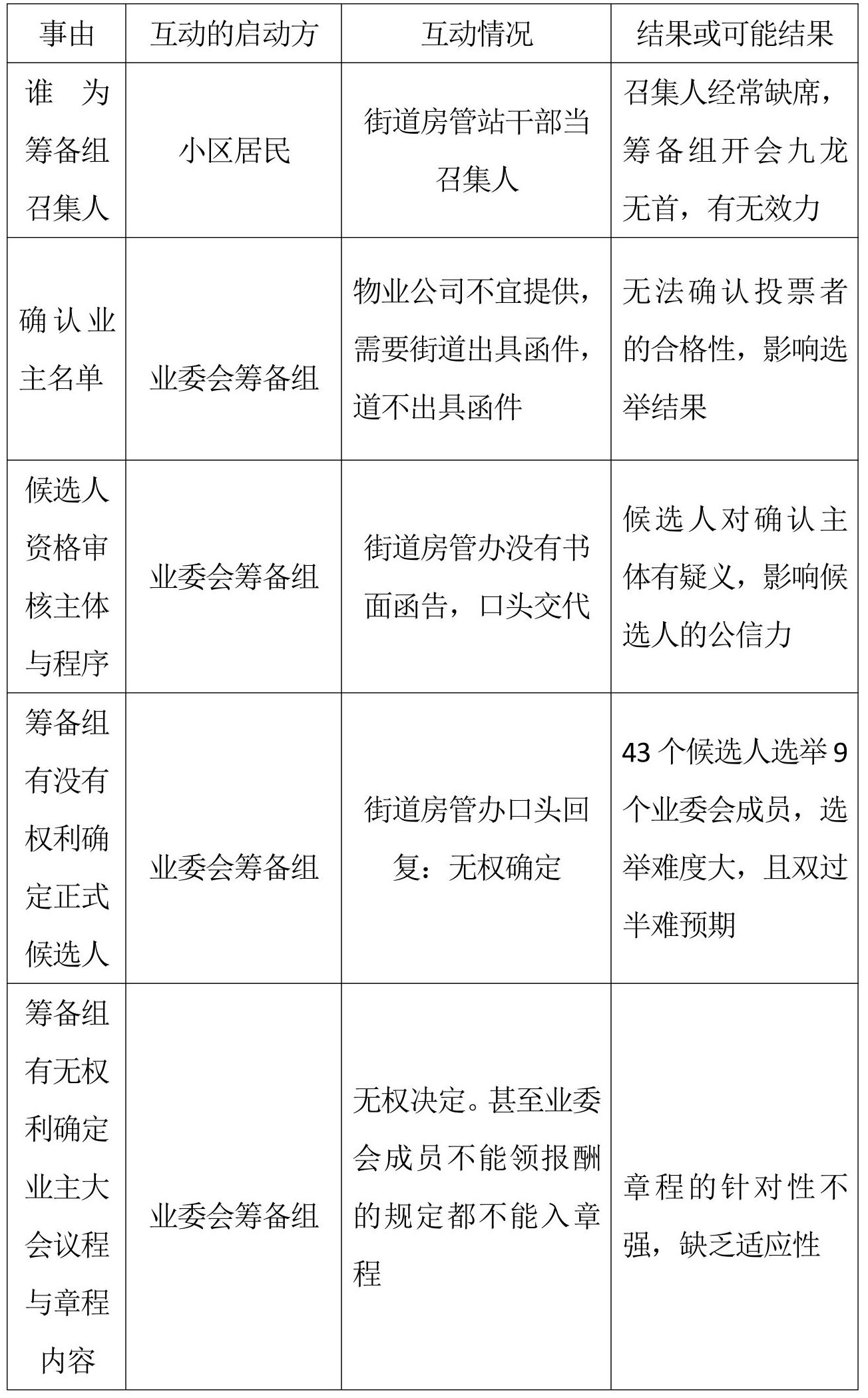

为了更好地说明这个问题,以最近笔者跟踪福州A小区成立业委会,筹备组与基层政府部门互动的情况为例。A小区是福州住宅商品化后建成的中档小区,小区共有308户,小区面积3。3万平方米。业委会筹建备组经过居民和社区、街道认可成立的。为了做好筹备工作,筹备组多次与基层政府部门沟通中遇到关系不顺畅的问题,直接影响业委会的成立。笔者将它们互动的情况列表如下:

这个案例反映了目前小区居民与政府基层部门互动的现状。我们认为,基层政府与居民良性互动必须解决以下几个问题。解决好这几个问题,基层政府与居民良性互动就有了基础条件。或者说,这几个条件不具备,基层政府与居民良性互动只能是伪命题。

一是必须坚持基层党组织和政府的牵引作用。我国现在的社区治理,正处在传统治理向现代治理转型阶段,居民的自治意识、治理能力和治理人才都普遍缺乏。事关社区公共行为与公共事务的协商治理,一定要坚持党委政府的主导作用。许多事实表明,象组建业委会这样的工作,没有基层政府房管部门的引导,业委会是很难组建的。

二是必须明确基层政府及其部门权力边界。组建业委会需要基层政府房管部门引导,但基层政府部门决不能也不可能大包大揽,必须要有明晰的边界。小区成立业委会,诸如筹备组负责人的选择、业主身份的确定、业委会候选人的资格和业主大会的议程、草案内容等等,基层政府房管部门只有指导权,没有决定权。只有在业主之间发生争议、协商不果的情况下,才有调解权。

三是必须落实居民的自治权利。按照现代政府有限性和服务性理念,公权力对社区公共行为与公共事务的介入是极其有限的。社区公共行为与公共事务的决定权、管理权绝大部分权利属于居民自治的范畴。在实践中,大家都抽象地认可居民的自治权利,但自治权利具体表现在那些方面,政府基层部门和居民也都甚了解,再加上公权力爱介入的习惯性思维,居民自治权利落实的不到位。因此,有必要从具体的事项入手,明晰居民自治的事项和操作规范。以筹备成立业主委员会为例,必须以地方立法,明确居民在成立筹备组、确定候选人产生办法、选举工作的组织与监督和业主大会议程与内容等方面的权利,是居民自治权。

四是必须制定互动规范,约束参与互动的各方。福州A小区筹备组开展成立业委会工作,与基层政府房管部门互动时,双方的随意性都很强,约束力弱,居民更没有知情权。因此,可以用地方立法的方式,或者制定统一指导规范的方式,明确基层政府及其部门与居民互动时的程序,特别要规范议题提出、参与人员、决策形成、实施公示、效果评估和争议救济等规范。

五是必须发挥司法的救济作用。基层政府及部门与居民之间的互动,不可能事事合意。由于部位不同,利益关切不同,基层政府及部门与居民之间的互动,不一致甚至发生争执的情况是已经存在的。前文提到的小区业委会筹备组与房管部门在成立业委会的具体事项上,已经发生争执,但是无人仲裁,也无处仲裁。这与法治社会建设是相悖的。现在法院常常是以“不是法院管辖”为由拒绝受理此类案件。这貌视的理由,其实是不符合法理。小区的大量公共行为与公共事务,属于民事活动范畴,应当由民法来调整。法理告诉我们,民事争议告到法院,法院必须作裁决,裁决时即使没有成文法依据,也可以按照民事活动的基本原则比如诚实守信、民事自由处分等原则作出裁决的。所以,在发挥司法救济作用方面,有两个路径解决。一方面加强立法特别地方立法,对司法救济作出明确作出。另一方面应当鼓励法院受理和裁决这方面争议。

六是必须提高居民参与互动的能力。目前在基层政府及部门与居民互动时,居民常常处于弱势一方。这是由于居民参与社区治理的理论、制度和人才都准备不足所致。前文提到的小区业委会筹备组与房管部门争议时,不知道自己有那些权利,应当如何实现权利以及当权利受到侵害时怎么救济。居民参加互动的能力,本质上是居民参与社区治理的能力。一个社区的治理能力首先就要看这个社区居民的交往互动,乃至相互团结、相互认同的程序。如果居民参与社区治理的能力,长期短板,实现社区治理现代化将是一句空话。因此,应当多措并举,提高居民参与社区治理的能力。

作者简介:

欣 飞 福建省社会建设研究会研究员